虫歯の原因と予防法

虫歯の原因について

虫歯や歯周病などの歯の病気の原因は、まだはっきり解明されていません。

特定の細菌感染症のように原因がはっきりしている病気と違って、生活由来性の文明病の一種である歯の病気は、曖昧な原因究明しかできていないのです。

特定の細菌感染症のように原因がはっきりしている病気と違って、生活由来性の文明病の一種である歯の病気は、曖昧な原因究明しかできていないのです。

研究者は、食べ物や患者の個人差という研究しずらい要素を敬遠して、細菌をメインとした予防法や治療法の研究を行っていますし、製薬会社や歯磨き・洗口剤を売る会社は、細菌を悪者にして、大々的にコマーシャルしています。

しかし、細菌だけに焦点を当てた虫歯予防は、どこか違っているような気がします。

食べ物や個人差といった普遍化しにくい要素についてもしっかり考慮し、“文明病”という認識を持つことが大切ではないでしょうか?

虫歯発生の条件

虫歯は、口の中に常在する細菌が異常増殖し、細菌の作る酸によって歯が溶ける病気と考えられています。

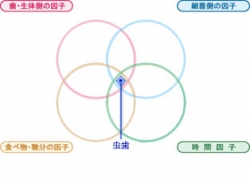

虫歯発生の条件として、以下のように考えられています。

虫歯発生の条件として、以下のように考えられています。

- 食物

酸産生菌群が有機酸を作る原料になる食品。でんぷん質などの糖類。砂糖(蔗糖)は最も虫歯の原因になる。食酢や食酢を含んだ食品。乳酸菌飲料などの酸性食品。 - その人の条件

唾液の性状・唾液の量・歯の質・歯並び・噛む回数など。緊張状態か・リラックスしているか、ストレスに対する耐性など。 - 常在する細菌

腸の調子を整える乳酸菌は、代表的な虫歯菌の一つ。有名なミュータンス菌は、砂糖から、水に溶けないねばねば(不溶性グルカン)を作り、細菌の巣(プラーク)が、歯の表面に留まり易くします。その他、多くの口腔内常在細菌が複合的に虫歯の原因菌になります。 - 時間要素

細菌の作る酸は、唾液で中和されます。酸で溶けた(脱灰した)歯は、唾液中のミネラルで回復(再石灰化)します。歯が、酸にさらされる時間が長く、回復する時間が短いと、虫歯が進行していきます。

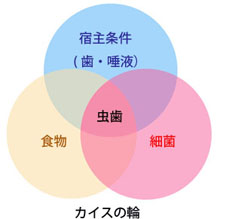

虫歯の予防法(カイスの輪にのっとって)

- 食品・食事の仕方

砂糖(蔗糖)を含んだ食品を摂取すると、ミュータンス菌が作るねばねばによって歯垢が取りににくくなり、虫歯が進行しやすくなります。また、ブラッシングにかかる時間が倍以上必要になります。

食事やおやつの回数が増えたり、ジュースやお菓子など、糖類をだらだら食べたり飲んだりすると、口の中が酸性になり易くなり、虫歯が進行しやすくなります。

食品は、砂糖をできるだけ減らして、よく噛んで食べられる物を。

食事のとき以外に、だらだら食べないようすることが虫歯予防に繋がります。 - その人の条件

歯並びは、整っている方が、歯垢を落としやすくなります。

いつもイライラしていると唾液の粘稠度が上がり、唾液による自浄作用が下がって、虫歯のリスクは上がります。できるだけリラックスして生活を送る方が、虫歯予防に繋がります。

猫背になったり、体全体が歪むような悪い姿勢、頬杖を突いたり、顔やあごに変な力が加わるような癖も、噛み合わせに異常を起こすことで歯に微細なひびが入り、そこから細菌が侵入して、虫歯の原因になります。

正しい姿勢でいること。体をほぐしたり、ウォーキングをすることは、虫歯予防に繋がるのです。 - 細菌

歯が萌出するとき、接触している人から感染した細菌をベースに、常在細菌が決まります。

細菌が異常繁殖し、細菌の作る酸が増えると虫歯が発生します。

細菌の数を病気が発生するレベル以下にコントロールするため、ブラッシングが有効です。 - 時間要素

細菌が増殖し、集落を形成して、細菌の棲み分けができ、病原性物質が効率的にできるようになるのに、数時間から約48時間必要だとされています。

完成した細菌の集落に糖類が入ると、数分で歯が溶け始めます。

歯に付着した細菌の集落(歯垢=プラーク)を、歯の表面から洗い落とす作業(プラークコントロール)は、最低24時間に1回、必要とされています。